Artículo original : https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/6984-story-of-a-cristero-el-catorce

Por Theresa Marie Moreau, Jueves 11 de enero de 2024, Traducido por Elisa Hernández

El pasado es un prólogo.– William Shakespeare

Vestido para matar con un traje de charro nuevo, con un pañuelo blanco anudado al cuello, el pelo espeso despeinado hacia un lado y los dientes de oro brillando bajo un espeso bigote, el coronel Victoriano «El Catorce» Ramírez López, alto y fornido, tranquilo y seguro de sí mismo, despertaba el deseo de las mujeres y la envidia de los hombres.

Sentado a horcajadas sobre un caballo, se acercó al general Miguel Hernández González, mientras las tropas levantaban el campamento en San Julián, preparándose para el recorrido de 80 kilómetros hasta Tepatitlán de Morelos, Los Altos, los Altos de Jalisco, en México.

«Sería bueno que te quedaras aquí mientras vamos y volvemos», advirtió gentilmente el general, aquel día de marzo de 1929.

«No. No me quedaré. Quiero hablar con los jefes», respondió Ramírez – febril y enfermo – con voz ronca, apenas capaz de hablar.

Marina Casillas también le advirtió: «Victoriano, no te vayas. Tus enemigos están allí y podría pasarte algo malo».

No. Siempre optimista, se negó a creer que pudiera ocurrirle algo malo. Simplemente quería hablar con aquellos oficiales que le habían arrebatado su regimiento y su caballo. Quería recuperar a sus leales tropas, los Dragones de El Catorce. Y quería recuperar a su semental favorito, El Chamaco, el Chico, robado por el comandante Mario Guadalupe Valdez, el malvado cerebro que había sembrado un camuflado rastro de traición que conduciría a la traición suprema en la vida de Ramírez, a sólo una semana de cumplir 37 años.

Ramírez tuvo a una vida de privaciones materiales, pero de riqueza espiritual, a las 9 de la mañana del 23 de marzo de 1892, en el polvoriento pueblecito de El Rincón de Chávez, en las afueras de San Miguel el Alto, situado a una altitud de 1.800 metros, a más de un kilómetro y medio de las tierras altas.

Analfabeto y sin educación formal, aprendió de memoria las oraciones, ofrendas y acciones de gracias tradicionales de su madre, Bibiana López Zavala (1864-?). También le enseñó que había sido creado para hacer todo en la vida con alegría, por amor a Dios, aunque eso significara sufrir como un mártir.

Su padre, Carlos Ramírez (1861-?), agricultor de subsistencia, apenas producía lo suficiente para que la familia subsistiera, lo que dejaba poco para vender, y desde luego no lo suficiente para ropa o zapatos para sus cinco hijos: Francisca (1881-?), Pedro (1886-?), Vicente (1889-?), Victoriano y Paulina (1894-?), fruto legítimo del matrimonio del 7 de abril de 1880.

Un día, el granjero aterró a su hijo menor: «Te vas a ocupar de los animales, y tendrás que empezar mañana en la mañana, «.

A la edad de 8 años, Victoriano debía ayudar a la familia trabajando en el rancho Buenavista, propiedad de Andrés Lozano, un hombre culto y muy apreciado, con un estimable título académico de licenciado.

Buscando a su madre, le suplicó: «Dile a mi padre que no voy a ocuparme de ellos, porque tengo miedo».

«Sí, tienes que ir. Llevarás tu escopeta para defenderte de cualquier peligro. Es un compromiso que tu padre adquirió con los jefes, y tendrás que cumplirlo».

«Pero camino descalza, y hay muchas espinas».

«Si no lo haces, tu padre y tus hermanos no podrán sembrar su tierra. Mañana tendrás que ir, sin ninguna excusa».

A la mañana siguiente, y cada día después, recorrió más de ocho kilómetros con el ganado. Para vestirse llevaba harapos: pantalones cortos de algodón y una simple camisa. Sin zapatos, las temidas espinas le apuñalaban los pies en verano, y en invierno la escarcha le entumecía los dedos.

Aún niño, cada mañana dudaba y tenía miedo de salir por la puerta de la casa para alcanzar al ganado que pastaba. Para animarle, su madre agitaba la mano sobre él con la Señal de la Cruz, para protegerle de los animales salvajes, y cuando llegaba a casa por la noche, le saludaba con un beso para alimentar su corazón y comida para nutrir su cuerpo.

Para protegerse, siempre llevaba consigo su escopeta. Aún pequeño, había aprendido a alinear un blanco y apretar lentamente el gatillo, a imitación de sus hermanos, observándoles y estudiándoles mientras disparaban a animales salvajes para llenar la escasa mesa de la cena.

Su habilidad innata y su talento entrenado llamaron la atención del propietario del rancho, Lozano, que se dio cuenta de que su joven pastor de ganado destacaba en el tiro. Hombre generoso, no sólo compró una carabina 30-30, rifle de palanca con un cañón más corto, del tamaño de un niño, sino que también derrochó en un estuche con un interior de felpa para guardar el arma. Un regalo tan extravagante, el chico nunca había recibido ni visto nada tan bonito, tan caro. Estaba completamente anonadado.

Besó la mano de su madre y la de su padre, y salió por la puerta hacia su futuro.

A los 10 años hizo la Primera Comunión, pero, a diferencia de los demás niños que tenían la comodidad de arrodillarse en el prie-Dieu (el reclinatorio), él tuvo que arrodillarse en el suelo.

«¿Te gustó?», le preguntó su madre.

«Sí, mucho, pero ¿por qué, mamá, no me pusieron como a los otros niños? No eran como yo. Yo estaba en el suelo».

«Tú, tus padrinos y tus padres somos pobres, y por eso no tuviste un prie-Dieu«.

«Pero mamá, si somos pobres, ¿le caemos bien a Dios?».

«Sí, Dios es el único que no discrimina a sus hijos. Los pobres y los ricos van al cielo, sí, pero sólo si guardamos los Santos Mandamientos de la Ley de Dios y de la Santa Madre Iglesia Apostólica y Romana.»

De naturaleza alegre y amable, siempre sonriente y simpático, siempre atento y amable con los demás, nunca se resintió ni envidió a nadie por tener más que él. Ya de niño comprendía y aceptaba su situación en la vida.

A los 13 años, su padre lo llevó a arrear ganado y le enseñó a manejar el arado. Cuando no trabajaba como boyero detrás de los bueyes de yunta, se ponía su rifle 30-30 al hombro y apoyaba la mejilla en la culata de madera. Respirando suavemente, se mantenía firme, alineaba las miras trasera y delantera y apretaba suavemente el gatillo. Con constantes prácticas de tiro, su puntería se hizo imbatible. Sus cacerías, exitosas. Ambicioso y trabajador, lo que su familia no comía ni utilizaba, lo llevaba a San Miguel el Alto, donde ganaba dinero extra vendiendo la carne de venado y las suaves y lujosas pieles de venado y coyote para comprar comida para la familia. A veces, derrochaba en ropa para él.

Pasó sus años de juventud felizmente en casa con su familia, pero cuando entró en la edad adulta, quiso mejorar no sólo su vida, sino la de sus padres, hermanos y hermanas. Sus amigos le describieron el norte, un mundo donde abundaban los trabajos y donde podía ganar mucho dinero. Planearon irse y lo invitaron a acompañarlos. A los 22 años, decidió marcharse. Su plan: Ir al norte.

Una mañana temprano, antes de que saliera el sol, sus amigos llegaron a casa de los Ramírez. Era hora de partir.

La noticia desoló a su madre enferma, que lo jaló para acercarlo a ella.

«Ponte de rodillas, para que pueda darte una bendición», dijo sollozando. «Hijo mío, ha llegado el momento. Coge tu ropa y vete. Tus amigos te están esperando. Que Dios te bendiga, y que te guarde y cuide en ese país extranjero, donde dicen que es muy fácil protestar contra Su religión. Sé fuerte hijo, y no lo hagas nunca. Recuerda cómo te he educado desde que eras un niño, rezando tus oraciones. Todo esto me ha costado trabajo. No lo pierdas por dinero. Si corres algún peligro, acuérdate de tu madre, que, aunque andrajosa, no podrás hallar otro cariño tan sincero y verdadero que habla el corazón y no los hechos.»

Besó la mano de su madre y la de su padre, y salió por la puerta hacia su futuro. El 2 de octubre de 1914, bajo una luna gibosa creciente casi llena, cruzó la frontera desde Juárez, en el estado de Chihuahua, hasta la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. Llevó todo el dinero que había ahorrar: $5.

Veinte días después, llegó a casa de los Ramírez una carta con matasellos del país protestante:

«Mamá, no te imajinas lo que he sufrido como tu bien lo sabes no se leer, todos se emigraron y yo tuve que pasar de contrabando no se imaginan lo que he sufrido, duré muchos días por desiertos y sierras que creia que alguna fiera iba a poner fin a mi vida, aparte de las hambres y las sedes que pasé.

No te escibo mas porque de favor me escriberon estas letras y hasta la proxima yo les dire si tengo trabajo o no.

Su hijo.

V.R.L. A Dios.»

Continuaron intercambiándose cartas. Su madre siempre preguntaba cuándo volvería a verlo, y él ahorraba el dinero que podía.

Finalmente, envió una carta a casa que revelaba la fecha del gran día, pero cuando no llegó ni cruzó la puerta, su madre sufría. Y él también. Añoraba su hogar. Echaba de menos a su familia tanto como ellos a él. Después de un año y medio regrezó a su casa, donde encontró a su madre en su lecho de muerte, compartiendo su último deseo: que sus seres queridos vivieran como Católicos.

Cuando todos yacían tendidos en el suelo empapado de sangre, reunió y empaquetó los 14 fusiles de los fallecidos y se los envió a su tío Chema con un mensaje: «No envíes una partida de búsqueda con tan pocos hombres». Cuenta la leyenda que así fue como el héroe se ganó el apodo de El Catorce, y ése es sólo un relato de muchos.

Tras el funeral de su madre, encontró trabajo como capataz para Don Luis Alcalá, en el rancho La Sarteneja, entre Belén y Buenavista, en San Miguel el Alto. Una de sus tareas consistía en enfrentarse a los presuntos ladrones que trabajaban en el rancho, cosa que hacía a menudo y solía darles el mismo ultimátum: o dejaban de robar, se iban o morían. Pero como era tan blando de corazón, nada cambiaba realmente. Nadie dejó de robar, nadie se marchó y nadie murió.

También se casó. Los registros eclesiásticos muestran que, a los 24 años, se casó con Crescencia Macías Padilla, una belleza de 17 años, nacida en 1899, en el mismo pueblo que Ramírez, El Rincón de Chávez. El padre Benito A. Retolaza ofició el matrimonio, el 17 de junio de 1916. Pero la joven novia, junto con un hijo, sufrió una muerte prematura en Durango.

Ramírez acabó estableciéndose con Dolores Gutiérrez, una mujer dura y enérgica cuya familia también era de El Rincón de Chávez. Pronto tuvo una hija, Natalia Ramírez Gutiérrez.

Pero los problemas se cocían a fuego lento en México, que había sufrido durante mucho tiempo problemas sociales causados por la cadena de regímenes socialistas derrocados que oprimían a la Iglesia y fomentaban la malevolencia, las fechorías y el comportamiento inmoral de la parte anticlerical y anticatólica de la población.

Católico devoto, Ramírez siempre estuvo del lado de la Iglesia y sentía un gran respeto por los sacerdotes, los padrecitos, como él los llamaba, que sufrían una feroz persecución, acelerada desde la Revolución Mexicana (1910-1920). Asistía reverentemente a misa. Cuando las campanas repicaban al mediodía para la oración del Ángelus, se quitaba humildemente el sombrero e inclinaba la cabeza. Y al pasar por una iglesia, de nuevo se quitaba el sombrero por respeto al Santísimo Sacramento dentro del Sagrario.

Debido a sus prácticas y creencias religiosas, empezó a recibir la atención no deseada de la acordada de San Miguel el Alto, unos malhechores financiados por políticos locales corruptos para aterrorizar a los fieles residentes católicos. Por desgracia, uno de esos políticos corruptos era su propio tío, José María «Chema» López, alcalde de San Miguel el Alto, que daba órdenes a la “Cordada”, una banda de delincuentes formada por hombres degenerados y codiciosos respaldados por el régimen. Por dinero, por favores o porque sí, realizaban cualquier acto brutal que les ordenaran las autoridades. A menudo acosaban a Ramírez, lo buscaban, lo amenazaban, pero nunca se acercaban demasiado, porque sabían que era valiente, brillante y un excelente tirador.

«Por ahí dicen que mi tío Chema me quiere agarrar con su “Cordada”, qué me hace, yo nade le he hecho ni le tengo miedo ni a él ni a toda su “Cordada” junta».

No obstante, decidió trasladar a su pequeña familia de San Miguel el Alto a Santa María del Valle, a unos 12 km; sin embargo, el acoso continuó, sobre todo la difusión de rumores viciosos y falsos. A pesar de las calumnias, con su talante tranquilo y su fe inquebrantable en que Dios y la Virgen de Guadalupe cuidarían de él, pasara lo que pasara, no temía ni a la “Cordada” ni a su tío.

Pero su tío siempre estaba maquinando, y tramó tender una trampa a su sobrino y hacer que lo apresaran o lo mataran a tiros en las carreras de caballos de Santa María del Valle. Aquel día, mientras su tío permanecía a buen recaudo, sus secuaces acudieron a las carreras de caballos, buscando a Ramírez. Uno de los malhechores, apodado el Pulgo, se tambaleaba, borracho y beligerante, y cuando tropezó con Ramírez, sacó su pistola y se puso a agitarla.

«¡Mira, Pulgo, no te acerques, ¡porque te mato!». Ramírez repitió y repitió, hasta que no tuvo más remedio y disparó mortalmente al Pulgo.

Ramírez escapó al cercano Cerro del Águila, donde se escondió en un parapeto natural entre acantilados y un barranco. Cuando su tío se enteró de su paradero, envió a 14 hombres armados para capturarle; sin embargo, fue más listo que su tío. A medida que se acercaban los pistoleros, como tenía una puntería excelente, los fue eliminando uno a uno, hasta que hirió mortalmente a los catorce. Cuando todos yacían tendidos en el suelo empapado de sangre, recogió y empaquetó los 14 rifles de los fallecidos y se los envió a su tío Chema con un mensaje: «No envíes una partida de búsqueda con tan pocos hombres». Cuenta la leyenda que así fue como el héroe se ganó el apodo de El Catorce, y ése es sólo un relato de muchos.

El tío Chema no fue el único que le traicionó. Alguien muy cercano: la madre de su hija.

Angustiado por la nueva traición de su mujer y por la traición crónica de su tío, caminaba por las calles, desolado pero animado por los lugareños que le rodeaban con amabilidad y compasión, una reciprocidad de la amabilidad y compasión que siempre había mostrado a todos.

Hambrienta de hombres y autoindulgente, Dolores se enamoró de otro hombre, y cada vez que Ramírez huía de su casa para evitar problemas con la “Cordada”, hacía que su amante la visitara día y noche.

Un día ella sacó una pistola, lo agarró de la mano y le dijo: ¡ahora me llevas! ¡Oh si no me llevas te acuso con Victoriano que tú me querías llevar a fuerzas! ¡tú sabrás lo que haces!”

Rápidamente, cogió algo de ropa y los dos huyeron de Santa María del Valle hacia el estado de Guanajuato, abandonando a su hija pequeña, Natalia.

Cuando Ramírez regresó a la casa de dos plantas que habían alquilado a Jesús González Martín, encontró a su niña, que entonces sólo tenía unos 8 ó 9 años, sola, sollozando, preguntando por su madre. Consternado al ver a su hija tan angustiada, preguntó en casa de los vecinos.

Angustiado por la nueva traición a su esposa y por la traición crónica de su tío, caminaba por las calles, devastado pero animado por los lugareños que le rodeaban con amabilidad y compasión, una reciprocidad de la amabilidad y compasión que siempre había mostrado a todo el mundo.

Tras dejar a Natalia en un lugar seguro, montó en su caballo y salió de la ciudad al galope, en dirección Este, tras la pista de los amantes, no tanto por Dolores, sino por compasión a su hija, que necesitaba a su madre.

Al llegar a San Francisco del Rincón, se empezó a informar, a preguntar en los hoteles y casas de huéspedes dando pronto con ellos y encontrándolos juntos.

Al verlo se hicieron los muertos.

«¡Vamos!», dijo a su mujer y luego se dirigió a su amante: » ¿Qué esperas tú porque no te vas? ¡Tú no tienes la culpa! Porque en estos cazos no es culpa del hombre sino de la mujer, porque ya más o menos sé lo que tengo dijo Victoriano».

Los dos volvieron a casa para que atendiera a su hija.

La agitación en el hogar reflejó la agitación en la nación, con el ascenso político de Plutarco Elías Calles (1877-1945) a la presidencia de México, en 1924. El jefe de Estado planeó grandes acciones contra la Iglesia. Su plan: Cerrar iglesias. Implantar escuelas laicas. Implantar la inmoralidad. Instalar el socialismo. Acabar con el catolicismo.

Pero los católicos también tenían una estratagema.

Cuando el padre José Harculano Moreno – párroco de Santa María del Valle – recibió noticias de sus superiores sobre las intenciones de Calles, abrió inmediatamente secciones locales de dos grupos nacionales: la Asociación de Trabajadores y la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (la ACJM).

Mientras las fuerzas gubernamentales intensificaban los ataques contra los fieles y sus iglesias, para poner de su parte y evitar el derramamiento de sangre en la defensa de la Iglesia contra el régimen socialista, el sacerdote reunió a los miembros – campesinos y élite – y organizó reuniones con la mayor frecuencia posible, en cualquier lugar: casas particulares, aulas, incluso en la calle.

Uno a uno, cada uno se ponía en pie y respondía cómo acabar con las malas intenciones de Calles. Algunos decían penitencia y oraciones. Otros dijeron sacrificios. Otros dijeron armas. Cuando le llegó el turno a Ramírez, se puso en pie y dijo: «No hay otra respuesta que darles en la cabeza».

Ramírez se unió sin vacilar a las reuniones.

En una reunión especialmente conmovedora, en junio de 1925, el sacerdote pidió a los presentes que respondieran a la siguiente pregunta:

«¿Qué se debe utilizar para defender la religión? ¿La penitencia? ¿El sacrificio? ¿Las armas?»

Uno a uno, cada uno se puso en pie y respondió cómo acabar con las malas intenciones de Calles. Algunos dijeron penitencia y oraciones. Otros dijeron sacrificio. Otros dijeron armas.

Cuando le llegó el turno a Ramírez, se puso en pie y dijo, con su voz de cadencia lenta y suave a la vez: «No hay otra respuesta que darles en la cabeza».

Inmediatamente el sacerdote le reprendió.

«Como tú no estás en paz, quieres ponerlo todo en movimiento. Eres un tonto por no pensar en otras cosas».

Humillado, Ramírez, que nunca guardaba rencor a nadie, se quedó escuchando, avergonzado por haber ofendido al sacerdote, y, después de la reunión, reflexionó sobre lo que le habían dicho. Acosado sin tregua, perseguido, durante años por los teófobos – el Tío Chema y sus malhechores -, sabía que lo mismo les ocurría a otros innumerables católicos en todo México, donde habían estallado numerosas manifestaciones de quienes expresaban su oposición a los despiadados ataques contra sacerdotes y fieles y al cierre de escuelas e iglesias católicas. Las protestas se saldaron con muertos y aumentaron el odio de Calles hacia la Iglesia y de los católicos hacia Calles.

Ramírez sintió la llamada, la vocación, de ayudar a defender a los fieles indefensos contra la persecución religiosa. Pero, ¿cómo? Con el don que le había dado Dios: una excelente puntería.

Los encuentros con el sacerdote y los fieles continuaron. En una reunión en el rancho Agritos, en diciembre de 1926, asistieron adinerados lugareños que donaron $2000.00 pesos para apoyar a los Cristeros – el ejército voluntario de soldados irregulares recién formado, contrarrevolucionarios que luchaban contra el gobierno revolucionario y ateo. Con gran aplomo, el sacerdote entregó el dinero a Ramírez y prometió que le seguirían más para su lucha contra las fuerzas anticristianas.

El sacerdote bendijo a todos y luego entregó una bandera cristera – con la Virgen de Guadalupe – a Ramírez, que se envolvió el cuerpo con la tela, mientras siete hombres se unían a él, arrodillándose para honrar el estandarte y jurando defender a Cristo y a Su Esposa, la Iglesia.

Al final de la velada, después de que los presentes se arrodillaran y ofrecieran oraciones de acción de gracias, el sacerdote bendijo a todos y luego entregó una bandera cristera – con la Virgen de Guadalupe – a Ramírez, que se envolvió el cuerpo con el paño, mientras siete hombres se unían a él, arrodillándose para honrar el estandarte y jurando defender a Cristo y a Su Esposa, la Iglesia.

«Morir antes que negar a Cristo Rey, sin temer al martirio ni a la muerte, venga de la forma que venga», dijo Ramírez.

«¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe!» gritaron los presentes, con lágrimas en los ojos.

«Vamos a dar unos tiros en defensa de Dios y de su Iglesia, y Él nos va a ayudar», anunció Ramírez.

A continuación, en procesión, los feligreses rezaron y cantaron camino de la ciudad, a la que llegaron sobre las 5 de la tarde. El sacerdote detuvo al grupo a unos 18 metros de la iglesia católica de Santa María del Valle, porque la jerarquía eclesiástica de México había ordenado a todo el clero que desalojara todas las iglesias a partir del 30 de julio de 1926, en protesta por la recién promulgada, anticatólica y sonora Ley de Reforma del Código Penal, comúnmente llamada Ley Calles, que entraría en vigor el 31 de julio.

Después de que los feligreses se arrodillaran y ofrecieran el rosario para que Dios salvara a todos de la guerra y del derramamiento de sangre, el sacerdote habló del odio de Calles y del presidente hacia la fe, hacia los fieles y, especialmente, hacia el clero, que seguía viviendo su vocación y ofreciendo los Sacramentos a su propio riesgo, bajo tierra, en las catacumbas modernas. Los que estaban vinculados por los votos y la lealtad al Papa Pío XI (Ambrogio Damiano Achille Ratti, 1857-1939) se enfrentaban a la persecución en el mejor de los casos, a la ejecución en el peor.

«Nomás esperamos órdenes del Papa! ¡Uds. Se quedaran solos sin quien los absuelva a la hora de la muerte! No les queda más que hacer una confesión espiritual y comulgar para que Dios los lleve al Cielo. Mientras tanto, esperaremos a ver si esto se arregla, para que los sacerdotes podamos volver a nuestros pueblos a oficiar libremente. Otros encargos les voy a hacer yo. Que no desmayen; ¡Adelante! Para luchar por la cauza y por ¡Cristo Rey!

Así es como deben saludarse: Di: ‘¡Viva Cristo Rey!’ y contestar: ‘¡Qué Viva!’ cueste lo que cueste.

Todos los hogares católicos deven llevar escrita en las puertas de sus casas una tablita que diga: ¡Viva Cristo Rey! Y así es como deberían saludarse: ‘¡Viva Cristo Rey!’ y contestar: ‘¡Qué Viva!’ cueste lo que cueste”.

«Todo esto se los lo digo porque, esta noche, voy a esconderme, porque es peligroso ser sacerdote. El 30 de julio de 1926 fue el último día que hubo culto público. Hace 5 meses y todo vá de peor a peor y tengo que irme inmediatamante porque realmente tengo miedo. Así es que, con esto, les doy mi despedida. Ni sé a dónde iré. A ver si puedo defender mi vida».

Pidiendo las últimas bendiciones, sus feligreses se agolparon a su alrededor durante varias horas. A las 9 de la noche, todos se despidieron por última vez, y el sacerdote partió en secreto, disfrazado de arriero con una gran barba, cargado con una maleta llena de ropa campesina. Se dirigió a León, en el estado de Guanajuato. Allí recibió alojamiento, clandestino – literal y figuradamente – y aunque incómodo y húmedo, era seguro.

El domingo 2 de enero de 1927, Ramírez ensilló su montura favorita, El Chamaco, y se unió al general Miguel Hernández González (1878-1934) y a 60 compañeros soldados. Sería una de las primeras batallas de Ramírez, y tenía importancia. A las 6 de esa mañana, entraron al galope en la plaza de San Miguel el Alto e iniciaron un tiroteo contra el alcalde corrupto, el mismísimo tío Chema de Ramírez; su hijo, Miguel, encargado de eliminar toda religión de las escuelas; y la “Cordada”. Todos habían atacado a los fieles católicos, impulsando la agenda socialista del régimen.

A las 5 de la tarde del día siguiente, los sitiados se rindieron, los cristeros obligaron a las autoridades de la escuela a marcharse, y el Tío Chema incluso se comprometió a no volver jamás, pero al ser deshonesto y deshonroso, por supuesto, faltó a su palabra.

A la semana siguiente, el 10 de enero, Hernández y Ramírez volvieron a encontrarse. Cubierto de polvo del camino, el coronel llegó a San Julián y entró en la tienda de comestibles, donde preguntó por el general. Inmediatamente escoltados hasta el oficial, se saludaron con un saludo militar y se abrazaron. Hernández – organizándose y preparándose para un ataque – invitó a Ramírez a acompañarle. Los dos se sentaron y discutieron los detalles hasta las 10 de la noche.

Acampados en San Julián, a la mañana siguiente, los hombres se despertaron y se persignaron, bendiciéndose para el día que se avecinaba. El plan consistía en marchar – a caballo o a pie – unos 43 kilómetros, en dirección sur-suroeste, hasta Arandas, rodeado por tres cerros: el Ayo, el Gallo y el Mexiquito, que ostentaba un monumento con una imagen del Corazón de Jesús. En Arandas, todos debían reunirse con Espiridión Asencio y sus hombres, que esperaban unirse al Buen Combate.

Hacia las 9 de esa mañana, los cristeros se prepararon con sus caballos para el viaje, ilusionados por llegar a Arandas, charlando sobre el futuro, las aventuras, las glorias que les esperaban.

Hernández llevaba unos 10 hombres. Ramírez, 7. Por el camino, la fila estaba formada por soldados harapientos con huaraches desgastados, sombreros andrajosos, camisas y pantalones de algodón remendados. Los más afortunados montaban a caballo, algunos a pelo, sin bridas, sólo agarrados a las crines. Pero siempre estaban animados mientras marchaban por pueblos y ciudades, recibiendo comida, dinero, caballos y armas, que los soldados necesitaban desesperadamente, pues muchos sólo llevaban cuchillos, espadas, hachas, palos o, como mínimo, Rosarios.

Finalmente, llegaron a las afueras de Arandas.

La estrategia consistía en entrar por distintos flancos, para sorprender al gobierno. Lentamente, se acercaron. Tras un pesado silencio en el que sólo se oían los resoplidos de los caballos, el pisotón de sus cascos y el aleteo de las colas, todos a una cargaron hacia los edificios, procurando disparar lo menos posible, debido a la escasez de munición. Las autoridades de la ciudad, sin disparar una sola bala, se rindieron inmediatamente.

Para mitigar la lasitud durante los largos periodos entre escaramuzas y acondicionar a sus hombres para el entusiasmo de la guerra, Ramírez realizaba regularmente ejercicios y prácticas para instruirles en el manejo de sus armas recién adquiridas.

Tras la fácil toma de los Arandas, Ramírez y Hernández se reunieron con Asencio. Contento de verlos, los acogió en su casa, donde pasaron la noche celebrándolo y pensando en cómo conseguir armas. Más armas. Más munición.

Al día siguiente, los soldados asistieron a la celebración de la misa por la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, tras lo cual Hernández, Ramírez y Asencio desayunaron y luego se reunieron con Pedro Valadez y Ramón Saines. Les dieron dinero para armas y municiones, los dos hombres cogieron unos sacos, montaron en burros hasta Ocotlán, a unos 80 km, y luego cogieron el tren a Guadalajara, a otros 80 km, donde planeaban comprar la potencia de fuego necesaria.

Mientras tanto, a unos 440 kilómetros al este, en el palacio presidencial de Ciudad de México, Calles se mantenía al corriente de los cristeros y envió al general Ubaldo Garza a Los Altos, para que preparara a 100 hombres para recuperar Arandas. Federales y caballos viajaron en tren y llegaron a las 4 de la tarde a Atotonilco el Alto. Luego partieron hacia Arandas, 35 kilómetros al norte. Cabalgaron durante toda la noche, llegando tranquilamente hacia medianoche a las afueras de su destino, donde desmontaron y dejaron que sus caballos -todavía ensillados – pastaran, mientras los hombres recuperaban el sueño, esperando.

Antes del amanecer, Garza ordenó en silencio a sus tropas que se prepararan para atacar a los cristeros.

Desplegando a sus hombres sigilosamente por la ciudad, esperaron la orden, el repentino toque de clarines, al que los federales se precipitaron, pillando a los cristeros desprevenidos y confusos. Como no estaban acostumbrados a vivir el estilo de vida de los soldados, listos para entrar en combate en cualquier momento, la mayoría de los hombres se habían desnudado por completo, por lo que perdieron unos segundos preciosos tomando sus ropas y armas; sin embargo, la mayoría escapó.

Cuando los dos contrabandistas de armas regresaron a Arandas, se dieron cuenta de que habían llegado demasiado tarde. Encontraron a Asencio agitado, reacio a continuar con los Cristeros. El ataque de los federales le había asustado hasta la médula, así que decidió donarlo todo – armas y munición – a la causa.

«¡Adelante! No hay que desanimarse», dijeron los contrabandistas, que fueron a buscar a Ramírez y Hernández para entregarles el alijo: unos 200 Mauser y 4.000 cartuchos escondidos en Arandas.

«Están a sus órdenes, mi jefe», dijeron Valadez y Saines.

Sin temer ya a los Federales, que hacía tiempo que se habían ido, los Cristeros volvieron a entrar en Arandas, donde se distribuyeron las armas. Tras armarse, se ordenó a los hombres que se dirigieran a las colinas y se mantuvieran alejados de los pueblos y aldeas. En las elevaciones, podrían detectar cualquier peligro. Día y noche, los vigías ocupaban sus puestos.

Para mitigar la lasitud durante los largos periodos entre escaramuzas y preparar a sus hombres para el entusiasmo de la guerra, Ramírez realizaba regularmente ejercicios y prácticas para instruirles en el manejo de las armas recién adquiridas.

«A partir de ahora, aprenderemos un poco de combate militar para luchar», los animó Ramírez, de pie ante ellos. «¡Listos! ¡Vamos!»

También les condujo por los rudimentos de la instrucción ecuestre. Él mismo pasaba mucho tiempo con sus queridos caballos, entrenándolos, mimándolos. Estrechamente unidos, le comprendían, y él a ellos. Su caballo preferido, El Chamaco, era alto, rojo, fino y muy ligero. Otro de sus favoritos era Retinto. Hermosos saltadores, volaban por encima de vallas, zanjas, obstáculos. No importaba. Donde él quisiera ir, ellos querían ir e iban de buena gana, ya fuera por un barranco, en aguas profundas, por acantilados escarpados, por cualquier lugar peligroso.

Como una pequeña aldea portátil, el campamento de los guerrilleros estaba bien establecido, con cocineros y en el Cerro del Águila, donde había incluso un herrero, que montó una fragua para herrar a los caballos y fabricar otros artículos de primera necesidad. Mientras tanto, a medida que más hombres se unían a la justa causa, más mujeres llegaban a diario al campamento con comida y otras provisiones ocultas bajo sus blusas y faldas.

Aun así, los federales conspiraban.

Garza, uno de los generales del ejército regular, urdió un plan para reunirse con Ramírez.

Desde San Miguel el Alto, Garza viajó unos 3 kilómetros al norte de Santa María del Valle, hasta el rancho Astillero, propiedad de Jesús González Martín. En el rancho, el oficial acampó durante la noche tras hablar con el propietario, que accedió a ayudarle a organizar una reunión entre el general y Ramírez.

En la tarde del 14 de marzo de 1927, los cristeros afluyeron a San Julián para apoyar a los luchadores católicos locales que defendían los derechos que Dios les había dado, robados por decreto estatal. Los recién llegados fueron recibidos con comida y bebida y vítores eufóricos de «¡Viva Cristo Rey!» y «¡Qué viva!».

Un mensaje enviado a Domingo Arias informó a Ramírez de la propuesta de Garza. El coronel cristero aceptó, siempre que no se tratara de una maquinación. Puso condiciones: Se enfrentarían con no menos de tres hombres acompañándolos; sus ejércitos se mantendrían preparados, a un kilómetro y medio de distancia; y no dispararían.

Garza aceptó las condiciones y viajó a Los Robles, una pequeña aldea a orillas del Santa María, donde le esperaba Ramírez. Se saludaron, se estrecharon la mano y empezaron a discutir.

El general le ofreció dinero para retirarse de la guerra.

«Me lo pensaré, porque ya me ha costado mucho dinero y trabajo», respondió, tranquilo, con su voz gruesa.

Garza se puso nervioso.

«¿Por qué tienes miedo, amigo? ¿No te di mi palabra de honor y te propuse que nadie dispararía a menos que diera mi orden?».

Despidiéndose, Garza se detuvo brevemente en el rancho Astillero para reunir al resto de sus hombres y luego siguió viajando hasta llegar a San Miguel el Alto. Una vez instalado a salvo en sus aposentos, escribió un informe a Calles, revelándole lo que había ocurrido.

Cuando Calles recibió el mensaje, celebró una reunión con sus generales y les leyó el relato:

«Ayer, 3 de febrero de 1927, tuve la oportunidad de conocer y hablar cara a cara con el cabecilla apodado Ramírez. Me quedé muy sorprendido al verle, porque es un hombre que no muestra miedo en absoluto. Hablé con él proponiéndole dinero para que dejara su empresa, y me contestó con estas palabras: que lo pensaría más tarde, que ya le había costado trabajo y dinero. Me despedí de él, horrorizado y pensativo. Dicho líder trae a unos 100 hombres bien organizados. Aparte de él, hay un cura Vega, también con 50 hombres. Ya no es fácil acabar con ellos. Sin más, me despido».

Tras la lectura, el general Espiridión Rodríguez Escobar respondió jactancioso y obsequioso «Mi presidente, si usted quiere y siente que le soy útil, y si me da hombres expertos en la milicia, apaciguaré a esos fanáticos cristeros y traidores».

Con plena confianza en la lealtad y competencia del general, Calles aceptó y dispuso todo: soldados, caballos, artillería.

General Enrique Gorostieta

Se avecinaba un choque de fuerzas.

En la tarde del 14 de marzo de 1927, los cristeros entraron en tropel en San Julián para apoyar a los luchadores católicos locales que defendían los derechos que Dios les había dado, robados por decreto estatal. Los recién llegados fueron recibidos con comida y bebida y vítores eufóricos de «¡Viva Cristo Rey!» y «¡Qué viva!».

Al mismo tiempo, a seis kilómetros al noroeste de San Julián, Rodríguez y su 78º Regimiento de Caballería llegaron al rancho de Los Cerritos; sin embargo, el despiadado y altivo general recibió una fría y cautelosa bienvenida por parte de los residentes. No, no, no, el gobierno no persigue la religión, intentó asegurar el general callista a los silenciosos y sombríos lugareños, a quienes había ordenado que se reunieran para saludarle. Señaló a uno de los campesinos, lo amenazó y le exigió que viajara a San Julián, que averiguara quiénes eran los líderes, cuántos hombres tenían y que regresara con toda la información.

Una vez a salvo en San Julián, el campesino explicó a un comprensivo Ramírez, que se encontraba allí contra su voluntad en una misión de reconocimiento forzoso.

«¡Dile a ese general que soy Victoriano, El Catorce, ¡y que tengo 400 hombres!».

Cuando Rodríguez – respaldado por una fuerza de cientos más – recibió el mensaje, se burló: «La muerte no me asusta», tras lo cual, cebó a sus hombres, diciéndoles que, si vencían con éxito a los cristeros y le llevaban la cabeza de El Catorce, podrían tomar cualquier cosa y hacer lo que quisieran en San Julián. Sería un paraíso de saqueadores para todos los sociópatas, ladrones, pervertidos, violadores y asesinos.

Al sonar las cornetas, los hombres tomaron posiciones: en los tejados de las casas, detrás de los edificios, en las esquinas. Más de dos docenas se apostaron en la torre de la iglesia. Mientras tanto, los aterrorizados habitantes del pueblo se escondieron en sus casas, cerrando las puertas tras de sí, dando paso a un silencio escalofriante. El único sonido, el llanto de los niños.

Pero los cristeros estaban preparados para ellos.

Al amanecer del martes 15 de marzo de 1927, Ramírez subió las escaleras del campanario, miró por sus prismáticos y observó cómo las tropas federales se acercaban a San Julián. Ordenó que sonaran los clarines para alertar a los hombres que estaban preparados en todo el pueblo.

Al sonar las cornetas, los hombres tomaron posiciones: en los tejados de las casas, detrás de los edificios, en las esquinas. Más de dos docenas se apostaron en la torre de la iglesia. Mientras tanto, los aterrorizados habitantes del pueblo se escondieron en sus casas, cerrando las puertas tras de sí, dando paso a un silencio escalofriante. El único sonido, el llanto de los niños.

Los federales, que superaban a los cristeros en hombres y potencia de fuego, avanzaron y asaltaron la plaza sin Rodríguez – el general que afirmaba no temer a la muerte -, a salvo en una casa de la calle Mayor, al oeste de San Julián.

Todo tranquilo, como en una ciudad fantasma.

De repente, alguien gritó: «¡Viva Cristo Rey!» y comenzó la Batalla de San Julián, exactamente a las 5 de la mañana.

Los hombres de Rodríguez desencadenaron el tiroteo con sus Mausers y ametralladoras, una de ellas plantada en medio de la carretera, en el centro del pueblo. Los cristeros intercambiaron disparos, y la torre pronto se vio envuelta en una nube de humo de fusil, dando la ilusión de que el sol naciente estaba en un eclipse total.

Fuera, una cacofonía de clarines, explosiones, disparos y gritos, oculta en una ondulante capa de polvo. Dentro, tras las puertas, los fieles – temiendo por sus vidas y por su muerte en cualquier momento – rezaban sus Rosarios y hacían confesiones y comuniones espirituales.

Los cuernos de ambos bandos seguían sonando.

¡Avancen!

¡Defiendan!

A pesar de sufrir un número catastrófico de bajas, los callistas nunca se acobardaron ni flaquearon, y los combates continuaron durante todo el día, con una breve pausa hacia la 1 de la tarde, que duró aproximadamente una hora.

En su refugio seguro, Rodríguez se enteró de que sus hombres habían sufrido numerosas bajas, pues las tropas y los caballos yacían tendidos sobre la tierra empapada de sangre. Implacable, ordenó una escalada.

Cuando el general se acercó los prismáticos a los ojos, hacia las 3 de aquella tarde, divisó más tropas que se acercaban a lo lejos, cabalgando hacia San Julián. Sus hombres vieron lo mismo, al igual que los cristeros. Ambos bandos creían, esperaban que las llegadas fueran refuerzos para su bando.

Los federales gritaron: «¡Ha llegado el Indio Amaro! ¡Ha llegado El Indio Amaro!»

No fue así. No era el secretario de Guerra y Marina y ex general revolucionario José Joaquín «El Indio» Amaro Domínguez (1889-1952).

En realidad, era Hernández, oriundo de San Julián, galopando con sus hombres, con la bandera tricolor ondeando al viento. Mientras se encontraba en Jalpa de Cánovas, había recibido un mensaje urgente, en el que se pedía ayuda para los asediados cristeros que libraban batalla contra los callistas. Su regimiento de caballería recorrió los 48 kilómetros tan duramente como pudo sin agotar ni matar a los caballos. Antes de llegar a San Julián, se detuvo en el rancho de Loma de Obrajeros para coreografiar su ataque; luego dividió a sus hombres en tres columnas para tres puntos de ataque distintos.

Preparados, tocaron los clarines. ¡A la carga! Gritos de «¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!» atravesaron el humo.

En menos de dos horas, los Federales – situados entre los hombres de Ramírez y los de Hernández – fueron arrollados, con cadáveres esparcidos por todas partes.

Los Federales huyeron, arrojando todo el peso sobrante, para aligerar la carga de sus huidas y de sus caballos.

A la señal de su victoria, los cristeros vitorearon y los aldeanos salieron temerosos de sus casas, extasiados por el resultado y felices de estar vivos. Pero cuando volvieron al interior, algunos se encontraron con extraños, Federales, los que no tenían caballos y habían huido para ponerse a salvo en el interior, donde intentaron disfrazarse. Sin éxito, fueron apresados como prisioneros.

Rodríguez – el general soberbio – se escondió en casa de ricos pro federalistas hasta que pudo escapar, vestido como una anciana llevada por el codo, sin hombres, sin armas, sin luz diurna, sin una oración, en plena noche, bajo una luna gibosa creciente casi llena, azotado por un viento fuerte y amargo.

En la legendaria Batalla de San Julián, los desorganizados cristeros habían humillado a las altamente organizadas tropas federales, y Calles pronto supo la verdad sobre la derrota de sus hombres en el lugar al que se refería como el «gallinero de la República Mexicana».

Antes del triunfo sobre los callistas, Ramírez había sido un soldado muy conocido en su estado natal de Jalisco. Pero tras la batalla de San Julián, adquirió fama nacional como el heroico El Catorce. Y era merecida. Gran guerrero, siempre destacó, fuera cual fuera la batalla, grande o pequeña, larga o corta, contra batallones de federales o contra unos cuantos agraristas favorables al régimen. Aunque no sabía leer ni escribir, lo guardaba todo ordenado en su memoria. Y con una disposición maravillosa, era tranquilo, compasivo y de corazón blando, aunque mortal.

Lleno de empatía y simpatía, Ramírez nunca mataba sólo por matar. Por su bondad, atraía a los demás hacia él. Siempre tranquilo y caritativo, nunca alardeaba ni presumía de su valentía, nunca causaba problemas y nunca tomaba nada por la fuerza.

Los federales le temían.

Sus hombres le veneraban.

En los días siguientes, los cristeros y los aldeanos enterraron a los muertos, ayudaron a los enfermos y moribundos, recogieron dinero, armas y municiones de entre los cadáveres.

Cuando algunos soldados preguntaron a Ramírez si había que fusilar a los prisioneros de guerra, respondió: «No me gusta matar a gente indefensa. Si quieren, dales sus armas, y nosotros nos contendremos para ver si les toca escapar o morir».

Pero los soldados se negaron.

«Vayan a ver a Don Miguel, y él les dirá lo que piensa hacer con ellos», les dijo Ramírez.

Hernández dio la orden de ejecutar. Hacia las 10 de esa mañana, los cristeros condujeron a los federales a los campos. Al darse cuenta de su inminente destino, los prisioneros suplicaron por sus vidas.

Después de que a un médico, el prisionero de guerra de más edad, se le concediera un último deseo – que le llevaran a conocer al legendario El Catorce -, se arrodilló ante el Cristero y suplicó perdón.

«He oído que eres un buen hombre; por eso, te pido que me perdones. Soy médico y puedo ayudarte en muchas cosas. Nunca te traicionaré», se arrastró.

«¿Por qué no has venido antes?» se limitó a preguntar Ramírez y envió al médico de vuelta con sus compañeros de prisión.

Hernández formó a sus hombres y preguntó quién tenía agallas y valor para ejecutar a los enemigos. Dos del pueblo jalisciense de Zapotlanejo se ofrecieron voluntarios. El día de la ejecución, el 19 de marzo, prohibidos de gastar balas sin peligro inminente, empuñaron puñales para acuchillar y apuñalar brutal y fatalmente a sus prisioneros.

El 30 de marzo, El Indio Amaro llegó por fin a San Julián. Al encontrar la sangrienta devastación dejada por los Cristeros que se habían marchado, decidió tomar represalias por la humillación de las fuerzas federalistas.

Días antes, el 26 de marzo, sus tropas habían detenido al padre Julio Álvarez Mendoza (1866-1927) cuando se dirigía a un rancho cercano para atender a los feligreses. En San Julián, Amaro obligó al sencillo párroco, de Mechoacanejo, Jalisco, a subir a un montón de basura, donde iba a ser ejecutado.

«No he hecho nada malo. Mi delito es ser ministro de Dios. Los perdono», dijo el sacerdote, y luego se cruzó de brazos y esperó la ráfaga de balas.

Lleno de empatía y simpatía, Ramírez nunca mataba por matar. Por sus maneras bondadosas, atraía a los demás hacia él. Siempre tranquilo y caritativo, nunca alardeaba ni presumía de su valentía, nunca causaba problemas y nunca tomaba nada por la fuerza. Sus admiradores le obsequiaban con dinero, ropa, amor y afecto.

Allá donde iba, debido a su reputación, su valentía, su comportamiento, en cada rancho, los hombres clamaban por unirse a los Cristeros y las mujeres acudían a él y le saludaban con vítores de «¡Viva El Catorce!» e intentaban besarle o lanzarle uno o dos pesos. Él agradecía su atención, sus caricias, sus besos. Quizá porque amaba demasiado a las mujeres, o quizá porque su propia mujer no lo amaba lo suficiente.

Heriberto Navarrete Flores (1903-87) – que había abandonado sus estudios universitarios de ingeniería para unirse a los cristeros, pero que más tarde se ordenaría sacerdote de la Compañía de Jesús, en 1945 – preguntó a Ramírez: «Oye, Victoriano, ¿cómo se llama tu mujer?».

«¿Cuál?»

«Tu esposa legítima».

«Cualquier mujer es legítima», respondió, encogiéndose de hombros ante la pregunta.

Navarrete le explicó que, como católico y como cristero, la fornicación con una mujer que no fuera su esposa no era aceptable y estaba prohibida mientras fuera soldado.

«Tú ya perteneces a los soldados de Cristo Rey, y no puedes ignorar la orden contra los asuntos ilícitos».

«Mira, son cosas distintas», respondió. «Soy católico, y siempre que puedo voy a la iglesia. Me enfada mucho que el maldito gobierno persiga a los curas e intente robar las iglesias. Sé rezar. Todo eso tiene que ver con la Iglesia Católica. Que yo, un hombre, esté con mujeres, ¿qué tiene que ver?».

Arrancadas de sus hogares, generaciones de familias llenaron los caminos a horcajadas de caballos, burros, mulas, o junto a bueyes, cerdos, gallinas, perros. Por el camino, las mujeres embarazadas daban a luz. Murieron los enfermos, los inválidos, los aquejados de fiebres. Algunos fueron recibidos por federales apostados en garitas. Registraban a todo el mundo, y si se encontraba algún objeto religioso, se tiraba al suelo, se pisoteaba y se abofeteaba y humillaba al propietario.

La intimidad pertenece al matrimonio, entre una pareja casada, con el fin de procrear, explicó Navarrete.

Defectuoso, como toda la humanidad – incluido el antiguo mujeriego, borracho, ladrón y no creyente, San Agustín de Hipona (354-430), el bereber que una vez rezó: «Señor, dame castidad y continencia, pero todavía no». – El Catorce continuó sus andanzas amorosas.

Mientras tanto, los generales de Calles se reunieron y le enviaron una propuesta:

«Sr. Presidente Plutarco Elías Calles.

Hemos tenido una conferencia con todos los generales reunidos. No hemos podido acabar con los Rebeldes; en lugar de acabar con ellos, aumentan cada vez más. También nos han presentado buenos combates, durante los cuales ha habido muchas bajas nuestras, pero de ellos casi ninguna, porque cuando ven peligro huyen. También tienen de su lado a todos los campesinos, donde todos se esconden en sus casas. Los siguen incansablemente día y noche con municiones y provisiones dondequiera que estén. En vista de todo esto, creemos que estos ranchos deben ser trasladados a las ciudades, donde hay un gobierno que nos lo ponga más fácil. Incluso pueden morir de hambre.

General Uvaldo Garza».

Tras recibir el informe, Calles firmó el siguiente diktat relativo a las zonas rurales favorecidas por los cristeros:

«Yo, el Presidente de la República, P. Elías Calles, mando y decreto que es mi deseo que a partir del 1º de mayo se reconcentre todo el pueblo a los pueblos, donde hay líneas de federación. Quien no lo haga será castigado con la pena de muerte como Rebelde.

Elias Calles».

Impresos en volantes, fueron lanzados desde aviones sobre los Altos de Jalisco. Su plan: desalojar el campo, donde la gente apoyaba a los cristeros, con la esperanza de que eso acabaría con los cristeros.

Antes de que amaneciera, el 1 de mayo de 1927, comenzó el gran traslado.

Arrancadas de sus hogares, generaciones de familias llenaron los caminos a horcajadas de caballos, burros, mulas, o junto a bueyes, cerdos, gallinas, perros. Por el camino, las mujeres embarazadas daban a luz. Murieron los enfermos, los inválidos, los aquejados de fiebres. Algunos fueron recibidos por federales apostados en garitas. Registraron a todos, y si se encontraba algún objeto religioso, se tiraba al suelo, se pisoteaba y se abofeteaba y humillaba al propietario.

La mayoría de los líderes cristeros desaparecieron, y algunos huyeron por la frontera norte. Ramírez se mantuvo firme con dos ayudantes: Miguel Gómez Loza y Víctor López Díaz. Con dificultades para conseguir suministros, a menudo pasaban penosos periodos sin comer y se consideraban afortunados cuando podían comer una mazorca de maíz asado.

A finales de mayo, nada había cambiado. Los cristeros sobrevivieron, y Calles ordenó a los campesinos que regresaran a sus hogares.

Pero nunca cedió.

En junio de 1927, el régimen envió dos ofertas distintas a Ramírez. Una del general Espiridión Rodríguez Escobar, la segunda del general Ubaldo Garza. Ambos querían y ofrecían lo mismo: si deponía las armas y abandonaba el país, el gobierno le daría 10.000 pesos y un pasaporte para Estados Unidos. A cambio, aceptaría abandonar la lucha.

Pero no le interesaba el dinero. Le interesaba la libertad, la libertad religiosa. Su respuesta fue escrita por Rafael Martínez Camarena, secretario encargado de la correspondencia de Miguel «El Chinaco» Gómez Loza:

«Si quiere hacerme un favor, no me de nada, sólo arregle lo de los curas y las iglesias. Libere a los curas, que abran las puertas de sus iglesias y digan misa, y yo estaré en paz. Hasta que no arregle eso, no piense que me va a comprar con dinero».

Durante el año siguiente, junto con otros cristeros, Ramírez y sus hombres – que eran unos 300 – acamparon en las colinas, abandonando el altiplano sólo para enfrentarse a combatientes enemigos.

El 1 de agosto de 1928, Calles – exasperado por las continuas pérdidas de batallas, hombres, caballos y las inexplicables victorias de los cristeros – convocó una reunión con su Cámara de Consejos para tramar la desaparición de la horda de fanáticos religiosos.

El presidente tenía un plan: Enviar a un espía, un callista para infiltrarse entre los contrarrevolucionarios cristianos.

Un hombre ascendió a la cima de la lista para el encargo: Mario Guadalupe Valdez. Y no pasó mucho tiempo antes de que se las ingeniara para tener una audiencia con Ramírez, a quien consideraba uno de los mayores activos de los cristeros, y por esa razón, debía ser eliminado.

«Victoriano, te traigo una propuesta. Soy un hombre culto. Sé lo suficiente sobre el ejército y puedo ocupar algunos puestos de mando en las tropas. Soy de la capital de México, y siento gran simpatía, y me daría mucho gusto unirme a ti», te ofreció.

Desprevenido, Ramírez pensó que el nuevo hombre beneficiaría a sus fuerzas rebeldes contra las fuerzas federales y aceptó al callista encubierto en la causa e inmediatamente, generosamente, lo nombró mayor. Con tanto poder, podía imponer la pena de muerte a quien desobedeciera cualquiera de sus órdenes.

Valdez gritó ordenando: «¡Disparen! 2,000 pesos a quien entregue a El Catorce, vivo o muerto!». Luego se dirigió al caballo de Ramírez, tomó un par de prismáticos, un hermoso fusil de caballería belga y reclamó El Chamaco como suyo.

Pero tenía que ser táctico con sus planes turbios. En primer lugar, planeó impulsar una campaña de difamación entre los oficiales y los soldados rasos para vilipendiar al héroe de guerra y poner lenta y constantemente a sus seguidores y partidarios en su contra. Luego, cuando los cofrades de Ramírez empezaran a creerse las mentiras, se llevaría a sus hombres – los Dragones de El Catorce -, lo desarmaría, lo humillaría, lo capturaría y, finalmente, lo mataría.

Inmediatamente, con una falsa fachada de intelectualismo, encanto y cortesía, Valdez se dedicó a ganarse a los oficiales. Y con instrucciones de ejercicios, marchas y simulacros de guerra cortejó a las tropas. La mayoría eran buenos hombres de campo, pero ingenuos y fáciles de engañar.

Pero no todos, y no siempre.

Un día, cuando Valdez recibió un informe de que había federales cerca, puso en marcha un plan para eliminar a los hombres de Ramírez, uno por uno.

Primero, envió al segundo de Ramírez con sus 10 tropas, que avanzaron colina abajo, hacia el ejército. Fácilmente abrumado, Valdez ordenó que fueran unos cuantos más. Algunos se resistieron, queriendo que todos a la vez bajaran la colina para enfrentarse al enemigo.

«¡Quiere matarnos! ¿Por qué no vamos todos?», exigió el lugarteniente de Ramírez.

«¿Conoces el castigo para los que desobedecen o no aceptan lo que se les ordena?» preguntó Valdez, amenazador, para responder inmediatamente después: «¡Ejecución!»

Al no ver a más cristeros descendiendo por el cerro, los federales se retiraron.

En octubre, Ramírez entró en San Miguel el Alto, acompañado por el comandante supremo del ejército cristero, el general Enrique Nicolás José Gorostieta Velarde (1890-1929), y otros, entre ellos el general padre José Reyes Vega (?-1929), el general padre Aristeo Pedroza (1900-29) y Valdez.

Ignorando a todos los demás, los residentes se apresuraron a saludar a Ramírez, se agolparon a su alrededor, le colmaron de elogios, dinero, ropa, cestas de comida, flores, confeti, intentando tocarle, gritando: «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Victoriano Ramírez! ¡Muerte al mal gobierno!»

Hombre humilde, Ramírez sintió punzadas de culpabilidad por el hecho de que él y no los demás líderes cristeros que estaban con él recibieran semejante saludo. En lugar de arrogancia, continuó con humildad.

«¡Esos son los milagros de otros, y me los cuelgan a mí!», dijo riendo al enterarse de toda su gloria. «No soy digno de tantos honores ni de esta recepción. ¿Por qué no acudes a nuestros superiores? Ellos son dignos de todo respeto».

Pero la multitud siguió centrando toda su atención en Ramírez.

«¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Victoriano Ramírez!»

Desairado, Valdez ardía en un odio nacido de la envidia. Malévolo. Codicioso de dinero, de oro, de plata, no sólo se enriqueció robando repetidamente metales preciosos a seguidores desprevenidos, sino que también se dedicó a corromper la moral de los soldados católicos, animándolos y luego coaccionándoles para que robaran a la misma gente que generosamente daba alimentos y provisiones a los cristeros.

Y calumniaba constante y subrepticiamente a Ramírez ante sus compañeros, provocando la división entre el héroe militar y los demás: generales, oficiales, sacerdotes, jefes de escuadrón. Todos hombres, todos católicos, todos defectuosos.

Valdez conspiró. Intrigó.

En enero de 1929, Ramírez, unos cuantos oficiales y unos 100 hombres estaban acampados en lo alto del cerro del Carretero cuando las fuerzas se acercaron a la base. Pedroza ordenó que sus hombres – incluidos Valdez y Navarrete – se alinearan detrás de él y subieran la colina a paso de hombre, para no alarmar a los de arriba.

A mitad de camino, Pedroza se dio cuenta de que los hombres de Ramírez adoptaban una postura defensiva entre las rocas. Ordenó a los que iban detrás que se detuvieran y luego pateó los costados de su caballo, animándolo a galopar hacia arriba, donde se enfrentó a los cristeros:

«¿A quién esperan? ¿Qué significa todo esto? ¿No sabes quiénes somos? Abandonen inmediatamente sus posiciones y guarden las armas. ¿Dónde está Victoriano?»

Aprovechando la ocasión, Pedroza regañó a Ramírez por malgastar munición y engañar a sus soldados.

Treinta minutos después, Pedroza envió un mensaje a sus hombres de abajo: Suban a la colina.

Tras una larga conversación aquella tarde entre Pedroza y Ramírez, Pedroza ordenó a las tropas que se reunieran. De pie en el centro y sosteniendo un documento oficial, Pedroza anunció:

El coronel Victoriano Ramírez abandonará el regimiento de San Miguel; el teniente coronel Mario Valdez y el mayor Heriberto Navarrete se pondrán al frente del regimiento; al coronel Ramírez se le autorizará una escolta de no más de seis hombres armados; y no tendrá autoridad en ningún cargo militarista, hasta nuevo aviso.

Tranquilamente, Ramírez montó en El Chamaco y se marchó, seguido por seis hombres fieles.

Un par de meses más tarde, la noche del 7 de marzo, Ramírez tiró de las riendas y desmontó frente a una cantina de San Miguel el Alto. Valdez – que había estado bebiendo todo el día – salió tambaleándose a saludarle, diciendo: «Pasa, Victoriano, pasa», y ambos entraron.

Ramírez viajó para dar gracias a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en la basílica, por haberle salvado milagrosamente la noche anterior. Durante su estancia en la ciudad, le invitaron a tomar una copa. Temeroso de que sus enemigos conspiraran para envenenarle, cambió la suya por la de otro hombre, que la bebió sin sospechar nada y murió al instante. Escapando de la muerte una vez más, huyó a San Julián para reunirse con sus compañeros de tropa.

Ramírez había sido invitado a una cena esa noche en casa de Mercedes Jiménez de Jiménez, en el número 9 de la calle General Francisco Ramírez, junto a la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, a pocas manzanas de la plaza del pueblo. Valdez también asistió.

Después de cenar, justo cuando los dos hombres salían de la casa, oyeron que en el porche delantero estallaba una discusión entre los hombres de Valdez y los de Ramírez, que permanecían leales, pues habían sido testigos del robo y la traición de Valdez. Tras consumir un poco de licor, gritaron: «¡Viva Catorce! ¡Muerte a los sombreros negros!», en referencia a los sombreros tejanos negros de ala ancha que llevaban Valdez y otros enemigos de Ramírez.

Primitivo «Primo» Ramírez – primo y ayudante de Ramírez – comprendió lo que Valdez tenía en mente, y se interpuso entre los dos cuando salieron por la puerta. Tras sacar una pistola, disparó todas las balas, pero Valdez respondió con rapidez y retrocedió deliberadamente, agarró una silla y la sostuvo frente a él, salvándose, antes de que su presunto asesino huyera.

Jesús Jiménez, de Santa María del Valle, se arrodilló rápidamente en el suelo y disparó su rifle. De un disparo, mató al primo de Ramírez en el acto, a sólo dos pasos de desaparecer por la esquina más cercana. Cuando recogieron el arma del muerto, Valdez descubrió que no era otra que la Colt .38 Special que Ramírez solía llevar en la pistolera.

Ramírez cruzó corriendo para coger su caballo atado a la reja de una ventana. Valdez disparó, falló y gritó: «¡No corras, cobarde!».

Abandonando la idea de escapar con su caballo, corrió calle arriba y desapareció en la oscuridad, mientras uno de sus hombres montaba en El Chamaco, pero él también fue abatido.

Sin ninguna consideración hacia los que estaban en las calles y en la plaza del pueblo, Valdez gritó ordenando: «¡Disparen! 2,000 pesos a quien entregue a El Catorce, vivo o muerto!». Luego se dirigió al caballo de Ramírez, tomó un par de prismáticos, un hermoso fusil de caballería belga y reclamó El Chamaco como suyo.

Aunque Ramírez escapó durante el tiroteo y se escondió en casa de Epifanio Muñoz, en las afueras, uno de sus compañeros, Domingo Vázquez, no tuvo tanta suerte.

Los hombres de Valdez asaltaron la posada de San Pedro y sacaron a rastras a Vázquez. La perturbada colmena disparó a Vázquez 17 veces y luego lo pisotearon bajo los cascos de los caballos hasta que su cuerpo no fue más que carne picada.

Al día siguiente, 8 de marzo, Ramírez viajó para dar gracias a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en la basílica, por haberle salvado milagrosamente la noche anterior. Durante su estancia en la ciudad, le invitaron a tomar una copa. Temeroso de que sus enemigos conspiraran para envenenarle, cambió la suya por la de otro hombre, que la bebió sin sospechar nada y murió al instante. Escapando de la muerte una vez más, huyó a San Julián para reunirse con sus compañeros de tropa.

La semana anterior, Gorostieta había ordenado una reunión de las fuerzas cristeras en Tepatitlán. Tenía un plan para tomar la ciudad de Guadalajara durante unas horas – una hazaña espectacular, aunque una mera demostración de fuerza – mientras los federales estaban ocupados en el norte intentando acabar con la Rebelión de Manzo y Escobar (del 3 de marzo al 30 de abril de 1929), dirigida por José Gonzalo Escobar (1892-1969) y el general Francisco R. Manzo (1885-1940).

Antes de partir de San Julián hacia Tepatitlán, el amigo de Ramírez, Domitilo Jiménez, advirtió: «Todo está ya contra ti. Te tienen envidia, así que ya no debes confiar en ellos. Son enemigos, no amigos».

Ramírez hizo caso omiso de la advertencia de su amigo. Quería justicia por el ataque contra él y sus compañeros, el 7 de marzo, en San Miguel el Alto. Quería recuperar su regimiento: los Dragones de El Catorce. Y quería recuperar su caballo favorito, El Chamaco. Poco sabía que Valdez cambiaría El Chamaco por un coche con el general Saturnino Cedillo (1890-1939), un soldado federal que luchó contra los cristeros.

Desesperado, Ramírez quería que todo estuviera bien entre él y sus compañeros cristeros. A lo largo del polvoriento camino hacia Tepatitlán, él, junto con la fila de soldados, avanzó. Pero durante una parada para comer y descansar en el rancho El Cuarto, recibió otra advertencia.

«Mira Victoriano, no vayas. Te van a matar», le advirtió el padre Pedro González, su buen amigo y mentor espiritual.

«No. No me van a hacer nada», respondió el perpetuo optimista.

«Te van a matar. Lo sé con certeza».

«No. No van a hacerme nada. Son mis compañeros. ¿Cómo van a matarme? No. No van a matarme».

«Mira, sal de aquí y yo iré contigo».

«No, padre, no me harán nada».

Haciendo caso omiso de las advertencias, continuó, a horcajadas sobre su montura, hasta que, casi en Tepatitlán, recibió una última y simple advertencia de Hernández.

«Será mejor que te des la vuelta, Victoriano».

«No. Voy a arreglar esto».

Y siguió. Hacia las 2 de la tarde del 16 de marzo de 1929, Hernández y sus hombres entraron en la plaza de Tepatitlán, donde ya habían llegado cientos de tropas cristeras y se instalaron en medio de una improvisada fiesta de bienvenida con música y risas y vendedores ambulantes que pregonaban fruta, dulces y pasteles. En el ayuntamiento, los soldados bebían cervezas entre vítores para ellos y sus líderes.

Cuando Ramírez llegó en medio de las celebraciones, inmediatamente, la atención de todos se desvió de todos los demás soldados hacia el renombrado soldado del nuevo traje de charro.

«¡El Catorce! ¡Ahí viene El Catorce! ¡Viva El Catorce!»

La adulación de los lugareños abrumó a Ramírez, el héroe de la Guerra Cristera, de gran corazón y siempre humilde, cuyos movimientos eran cubiertos por la prensa. Pero no todos estaban contentos con su aparición. El amor que se le profesaba aguó la fiesta a otros soldados – en particular, a Valdez -, envidiosos de la admiración y la gloria que se le negaban.

Pero Valdez había completado su obra. Había embaucado a los soldados, incluso a los líderes, contra Ramírez. Era hora de que diera un paso atrás y dejara que los demás, a los que había embaucado, terminaran lo que él había empezado.

Pedroza abandonó inmediatamente la fiesta de la plaza y corrió al ayuntamiento, donde se sentó frente a una máquina de escribir y martilleó las teclas. Cuando sacó el papel de la platina, se lo entregó a Navarrete, quien, escoltado por seis hombres, entregó la orden a Hernández, que había desmontado.

«¿Cree, mi comandante, que podríamos ir a ver al general Pedroza?» preguntó Hernández, con la esperanza de evitar la captura de Ramírez.

Navarrete condujo a Hernández y a Ramírez al interior del ayuntamiento y se dirigió al despacho de Pedroza, en la segunda planta.

A mitad de la escalera, Hernández – un hombre sincero – recibió otra directiva. Tras leerla rápidamente, se volvió hacia Ramírez, que estaba en el mismo escalón.

«Victoriano, tengo una orden del general Pedroza para que me entregues tus armas. No hagas nada precipitado. Dámelas y te prometo que hablaré por ti, pase lo que pase».

Sin oponer resistencia, Ramírez entregó una pistola y un pequeño Mauser a Hernández, quien, a su vez, entregó las armas a Navarrete.

«El coronel Ramírez está a su disposición, mi comandante», dijo Hernández.

Navarrete asintió y dio la siguiente orden al capitán Cecilio Cruz: «El coronel Ramírez quedará bajo su responsabilidad, en calidad de prisionero, en uno de los calabozos de este edificio, con dos centinelas a la vista y a disposición del general Pedroza».

Ramírez fue conducido – pasando por delante de las mesas cargadas de comida y bebida para el banquete de la noche en el ayuntamiento – a su celda. Entró. Tras él se cerró la gruesa puerta de madera, con una pequeña rejilla de ventilación en la parte superior. El candado chasqueó, encerrándole.

Los tres delitos de los que se le acusaba

1. el intento de asesinato del teniente coronel Mario Valdez;

2. malversación de fondos del Regimiento de San Miguel; y

3. insubordinación y resistencia.

El primer cargo se refería a la invención de Valdez sobre la noche reciente cuando, en realidad, había sido él quien había intentado disparar y matar a Ramírez. El segundo cargo, de malversación, se refería a 200 pesos que Ramírez había recibido de la hacienda El Águila, que utilizó para comprar limas y otras herramientas para la herrería del campamento en la colina.

Cuando la puerta finalmente cedió, Ramírez saltó hacia delante para escapar y fue bloqueado por Cholico, que le apuñaló en el costado con una bayoneta. Aún no muerto, Ramírez recibió entonces tres cuchilladas en el cuello, cuya sangre manchó su pañuelo blanco, hiriendo de muerte a la leyenda, al héroe.

Tras el banquete ofrecido por el alcalde de Tepatitlán, Jesús Navarro, en honor de los líderes cristeros, con ricos platos, vino a raudales y mucha cerveza, los hombres leales de Ramírez intentaron encontrarlo. Víctor López Díaz, el teniente coronel Toribio Valdez, el mayor Eulogio González, entre otros, se preocuparon por su coronel y buscaron a los líderes. Finalmente, poco antes de medianoche, encontraron a Vega.

«Ya es tarde», dijo Vega. «No sé dónde está Aristeo Pedroza, pero debemos irnos sin demora. A Victoriano no le pasará nada. Por la mañana lo liberarán».

A medianoche, Hernández y sus hombres recibieron órdenes de salir de Tepatitlán hacia Paredones, en dirección a Guadalajara, para el asedio de la ciudad.

Hacia la misma hora, Vega ordenó oficialmente, por escrito, que el capitán Francisco Peña formara un pelotón y llevara al prisionero al panteón antes del amanecer y lo fusilara.

Molesto y poco dispuesto a obedecer, Peña suplicó a Vega que revocara la orden.

Vega accedió y nombró a otro, el teniente Refugio Cholico, del Regimiento de Ayo. Poco antes del amanecer, formó un pelotón y se dirigió a la gruesa puerta de madera, con el pequeño respiradero enrejado en la parte superior. Al introducir una llave en el candado, éste chasqueó y se abrió.

Pero Ramírez había utilizado vigas dentro de su celda y había atrincherado la puerta.

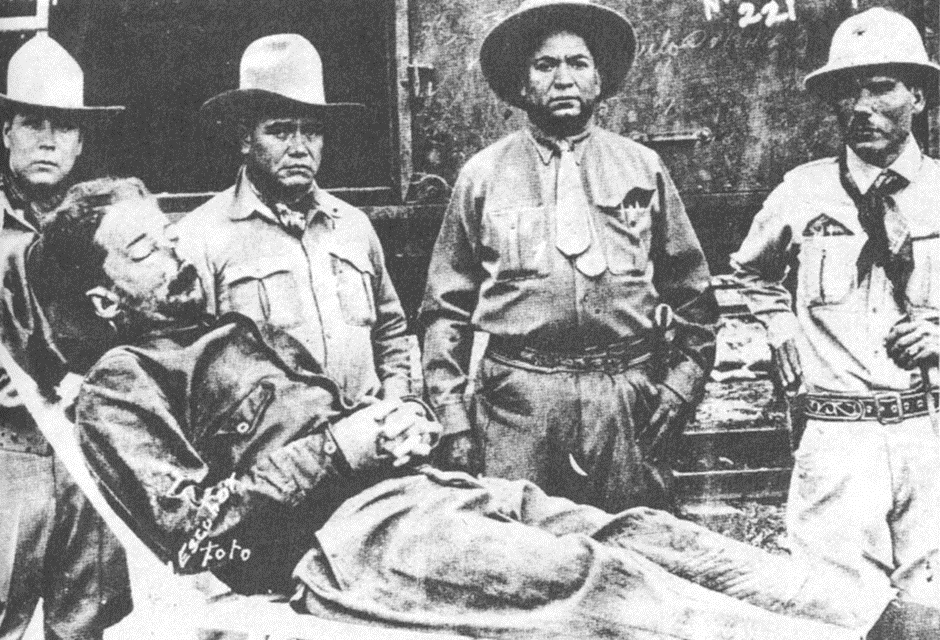

Utilizando un improvisado ariete, el pelotón aporreó la puerta, mientras Cholico se mantenía a la espera de la ejecución. Cuando la puerta finalmente cedió, Ramírez saltó hacia delante para escapar y fue bloqueado por Cholico, que le apuñaló en el costado con una bayoneta. Aún no muerto, Ramírez recibió entonces tres cuchilladas en el cuello, cuya sangre manchó su pañuelo blanco, hiriendo mortalmente a la leyenda, al héroe. Sus asesinos envolvieron su cuerpo en una estera, lo ataron con una cuerda y lo arrojaron descuidadamente, sin ceremonias, en silencio, en la negra madrugada del 17 de marzo de 1929.

Desaparecido, pero nunca olvidado.

¡Viva El Catorce!

_________________

La miscelánea y los datos se extrajeron de lo siguiente «Antepasados de Victoriano Ramírez López, ‘El Catorce’», nuestrosraices.com/nuestrosranchos/es/node/22193; «México bárbaro», de John Kenneth Turner; «El Catorce y la Guerra Cristera», de Víctor Ceja Reyes; sanjulian.gob.mx/informacion-general; «¡Tierra de Cristeros! Historia de Victoriano Ramírez y de la Revolución Cristera en los Altos de Jalisco», de Juan Francisco Hernández Hurtado; y Vatican.va.

Theresa Marie Moreau, reportera galardonada, es autora de Mártires en la China Roja; Una vida increíble: 29 años en Laogai; Miseria y virtud; y La sangre de los mártires: Monjes trapenses en la China comunista.

_________________

Otras fuentes de información

Enlace al libro ¡Tierra de Cristeros! – de Juan Francisco Hernández Hurtado (textos completos).

Libros recomendados

“Los Cristeros del Volcán de Colima”

“Las brigadas femeninas Santa Juana de Arco”

(de la unión de damas católicas mexicanas al ejército femenino cristero)

“La Contrarevolucion Cristera”

Videos

Video documentario : https://www.youtube.com/watch?v=9nxdRLmlo20

Curso sobre los Cristeros: https://cursos.quenotelacuenten.org/curso/La-contrarrevolucion-CRISTERA-P-Javier-Olivera-Ravasi

Deja una respuesta